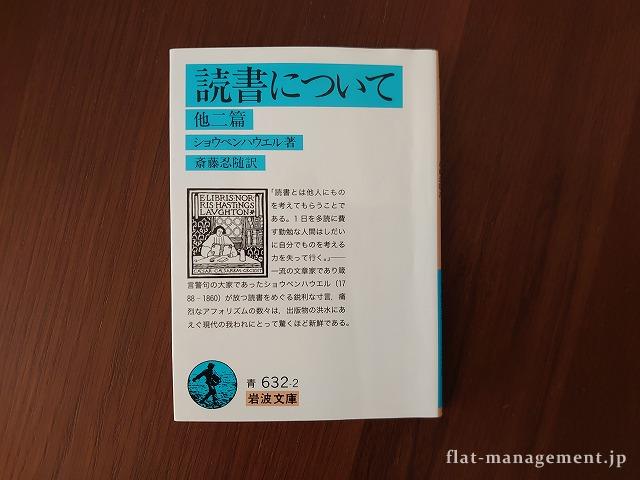

読書について/ショウペンハウエル

①ショウペンハウエル(1788-1860)についての概要と解説

(概要)

ドイツの哲学者。主著は『意志と表象としての世界』。世界を表象とみなして、その根底にはたらく『盲目的な生存意志』を説いた。この意志のゆえに経験的な事象はすべて非合理でありこの世界は最悪、人間生活においては意志は絶えず他の意志によって阻まれ、生は同時に苦を意味し、この苦を免れるには意志の諦観・絶滅以外にないと説いた。このペシミズムと言われる厭世観(この世界は悪と悲惨に満ちたものだという人生観)は、19世紀後半にドイツに流行し、ニーチェを介して非合理主義の源流となった。カント直系を自任。仏教精神そのものといえる思想と、インド哲学の精髄を明晰に語り尽くした思想家と言われる。フィヒテ、シェリング、ヘーゲルを批判。彼の思想は後世の哲学者や文学者、とりわけニーチェ、ワーグナー、トーマス=マンらに大きな影響をあたえている。

(補足)

昔、日本の帝大(現在の東京大学)では、哲学と言えば、『デカンショ』、すなわち、デカルト、カント、ショーペンハウエルと言われていたようで、三大哲学者の一人に数えられていたようです。

私が思うにこの三人はどれも大哲学者であり、哲学のど真ん中をいっている感じがします。極めて論理的でわかりやすいですね。私は個人的にカントが大好きですが、ショーペンハウエルもカントには一目置いていたようですね。

ヘーゲルも学生時代に読んだことがありますが、ヘーゲル弁証法の『アウフヘーベン(止揚)』以外は何を言っているのか全くわかりませんでした。ヘーゲルの文章は言葉遊びをしている感じがして、伝わってくるものは全くありませんでした。ショーペンハウエルは本書でヘーゲルを大批判していますが、わかる気がします(笑)ヘーゲルとショーペンハウエルは同じベルリン大学で講義をしていたようですが、当時は圧倒的にヘーゲルの方が学生から人気があったようです。しかしながら、後世になって評価が高いのは、ショーペンハウエルのようです。ニーチェなどにも影響を与えていますね。他人の評価は時代によって変わますし、本当にあてになりません。

②書籍について

書籍の表紙にいきなり「読書とは他人にものを考えてもらうことである。」「1日を多読に費やす勤勉な人間はしだいに自分でものを考える力を失って行く。」といきなり読書否定ともとれる痛烈な文章が飛び込んでくる。はたして、額面通り受け取って良いのでしょうか?何か裏の意味があるのでしょうか?

本書は1.『思索』、2.『著者と文体』、3.『読書について』と三部構成になっています。以下に項目ごとに気になった文章、文章群を抜粋、要約しました。小見出しについては、私が便宜上付けたものです。(※2.『著者と文体』については、ドイツの文筆家及び文法の使われ方の批評が中心なので、省略してあります。)

③書籍の要約

(1)『思索』

●量より質 自ら考え抜いた知識には価値がある

数量がいかに豊かでも、整理がついていなければ、蔵書の効用はおぼつかなく、数量は乏しくても整理の完璧な蔵書であればすぐれた効果をおさめるが、知識の場合も事情はまったく同様である。いかに多量にかき集めても、自分で考え抜いた知識でなければその価値は疑問で、量では断然見劣りしても、いくども考え抜いた知識であればその価値はあるかに高い。

●自ら考える力を奪う多読

自ら思索することと読書では精神に及ぼす影響において信じがたいほど大きなひらきがある。読書は精神に思想をおしつけるが、この思想はその瞬間における精神の方向や気分とは無縁であり、読書と精神のこの関係は印形と印をおされる蝋(ろう)のそれに似ているのである。自ら思索する精神は、読書する精神とは逆に自らの衝動に従って動く。多読は精神から弾力性をことごとく奪い去る。重圧を加え続けるとバネは弾力を失う。

●学者と思想家の違い

学者とは書物を読破した人、思想家、天才とは人類の蒙(もう)をひらき、その前進を促す者で、世界という書物を直接読破した人のことである。

●自ら抱く思想と他人が考えた遺物でしかない読書

自分のいだく基本的思想にのみ真理と生命が宿る。我々が真の意味で充分に理解するのも自分の思想だけだからである。書物から読み取った他人の思想は、他人の食べ残し、他人に脱ぎ捨てた古着にすぎない。読書は思索の代用品にすぎない。読書は他人に思索誘導の努めをゆだねる。

●羅針盤を軸に思索し、読書をすること

自らの天分に導かれる者、言い換えれば、自分で自発的に正しく思索する者は正しい路を発見する羅針盤を準備している。そこで読書はただ自分の思想の湧出(ゆうしゅつ)がとだえた時にのみ試みるべきで、事実、もっともすぐれた頭脳の持ち主でもそうしたことはよく見受けられる事実であろう。本を手にする目的で、生き生きとした自らの思想を追放すれば、聖なる精神に対する叛逆罪(はんぎゃくざい)である。

●血肉化される自ら獲得した真理

他人の著した本の中に、自らがようやく探り出した一つの真理、洞察があったとしても、自分の思索で獲得した真理であれば、その価値は書中の真理に百倍まさる。理由は、第一に、その場合にのみ真理は我々の思想の全体系に繰り入れられて不可欠な有機的一部となり、整然と論理的に理解される。第二に、その真理は我々自身の考え方から生れたことを示している。第三にその真理はちょうどそれを強く要求している時に現れたので、精神の中に確乎たる位置を占め、さらに消滅することはない。

●自説に立脚した読書とそうでない読書

自ら思索する者は自説をまず立て、後に初めてそれを保証する他人の権威ある説を学び、自説の強化に役立てるにすぎない。ところが、書籍哲学者は、他人の権威ある説から出発し、他人の諸説を本の中から読み拾って一つの体系をつくる。その結果、この思想体系は他人から得た寄せ集めからできた自動人形のようなものとなるが、それに比べると自分の思索でつくった体系は、いわば産みおとされた生きた人間に似ている。その成立のしかたが生きた人間に近いからである。

読書は言ってみれば自分の頭ではなく、他人の頭で考えることである。

●機が熟した時に思索は自然の生じる

我々は無理やり考えようとすべきではなく、自然に気分的にもそうなる機会を待つべきである。思想と人間とは同じようなもので、かってに呼びにやったところで来るとは限らず、その到来を辛抱強く待つほかはない。外からの刺激が内からの気分と緊張に出会い、この二つが幸運に恵まれて一致すれば、対象についての思索は自然必然的に動き出す。

●思索できない時は読書をすべし

もっともすぐれた頭脳の持ち主でも必ずしも常に思索できるとは限らない。したがって、そのような人も普通の時間は読書にあてるのが得策である。

●多読を慎み現実の世界を注視せよ

自らの思索の道から遠ざかるのを防ぐためには、多読を慎むべきである。現実の世界に対して注視し、真に物事をながめるならば、思索する多くの機会に恵まれ、自分で考えようという気分になる。精神に深い感動をもっとも容易に与えることができる。

●思想が沸き起こったらすぐにメモせよ

もっとも美しい思想でも、書きとどめておかなければ完全に忘れられて再現不能となる。

(2)『読書について』

●考えることを失わせる多読

読書は、他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない。ほとんどまる一日を多読に費やす勤勉な人間は、しだいに自分でものを考える力を失っていく。これこそ大多数の学者の実情である。彼らは多読の結果、愚者となった人間である。

●金と時間と注意力を奪いとる悪書

悪書は、読者の金と時間と注意力を奪いとる。この貴重なものは、本来高貴な目的のために書かれた良書に向けられてしかるべきなのに、金銭目当てに、あるいは官職ほしさに書かれるにすぎない悪書が横から略奪するのである。

●新刊書は読むが天才の作品は名前だけ

一般読者の悲惨な運命には、目をおおいたくなるばかりである。いつでもそのへんに掃き捨てるほどいる作家の新刊ものを、しょっちゅう彼らは読まなければならないと思っている。そのかわり、史上に残る稀有な天才の作品は、ただ名前を知っておけばよいとしている始末である。

●読まずにすます技術とは

読書に際しての心がけとしては、読まずにすます技術が非常に重要である。その技術とは、悪書、すなわち、多数の読者がそのつどむさぼり読むものに、我遅れじとばかり、手を出さないことである。

●悪書を読まず、良書を読め

つねに読書のために一定の短い時間をとって、その間は、比類なく卓越した精神の持ち主、すなわち、あらゆる時代、あらゆる民族の生んだ天才の作品だけを熟読すべきである。良書とだけ言えば、だれでも通じる作品である。このような作品だけが、真に我々を育て、我々を啓発する。悪書を読まなさすぎるということもなく、良書を読み過ぎるということもない。悪書は精神の毒薬であり、精神に破滅をもたらす。良書を読むための条件は、悪書を読まぬことである。人生は短く、時間と力には限りがあるからである。

●天才的著作家を論評した本は単なる雑書

昔の偉大なる天才的著作家を論じた書物が、次々とあらわれている。一般読者は、このような雑書を読むが、肝心の著作家その人が書いたものを読まない。それというのも新刊書だけを読もうとするからである。

●最良の書物よりも流行りの新刊書に流される読者

彼らは新刊書でありさえすれば飛びつき、偉大なる精神から生れた古典は、書架に死蔵しておく。このような駄書はいずれ二、三年たてば、打ち捨てられ、嘲梅される。人々はあらゆる時代の生み出した最良の書物には目もくれず、もっとも新しいものだけをつねに読むので、著作家たちは流行思想という狭い垣の中に安住し時代はいよいよ深く自らのつくり出す泥土に埋もれていく。

●真の文学と偽の文学

文学には常に二つある。真の文学と単なる偽の文学との区別がある。真の文学は永遠に持続する文学となる。真の文学は一世紀の間にヨーロッパで1ダースの作品を生み出すか、出さぬかである。偽の文学は、毎年数千の作品を市場に送り出す。しかし二、三年たてば、人は問う、いったいあの作品はどこへ行ったか。

●良書は二度読め

「反復は研究の母なり。」重要な書物はいかなるものでも、続けて二度読むべきである。それというのも、二度目になると、その事柄のつながりがより良く理解されるし、すでに結論を知っているので、重要な発端の部分も正しく理解されるからである。また、二度目には、当然最初とは違った気分で読み、違った印象をうけるからである。つまり、一つの対象を違った照明の中で見るような体験をするからである。

●最強の良書とは何か

精神のための清涼剤としては、ギリシア、ローマの古典の読書にまさるものはない。たとえわずか半時間(30分)でも、古典の大作家のものであればだれのものでもよい。わずか半時間でもそれを手にすれば、ただちに精神はさわやかになり、気分も軽やかになる。心は洗い清められて、高揚する。旅人が冷たい石清水で元気を回復するようなものである。これはいったい古典語という完全無欠な言語のせいであろうか。それともいく千年の歳月にも傷つけられぬ作品を生み出した精神の偉大さのためであろうか。おそらくこの二つが相伴って、我々の精神に不思議な作用を及ぼすのだろう。

④所見

あらためて、本書の要点をまとめてみると、次のようなものになると思います。

・読書は他人に考えてもらうこと。

・自らの思索において得た真理に勝るものはない。

・思索において、得た気づきは、すぐにメモをとること。

・思索は自然に身を任せること。

・読書をするにしても、思索が湧き出るようなことがない時にすべし。

・多読は、自分の頭で考える地頭力を弱める。

・多読を慎み、現実の世界をきちんと注視し、そこから学ぶことを基本とすること。

・読書は自らの自説、思想体系、羅針盤に基いて行われなければならない。

・人々がすぐとびつくような新刊書、悪書には手を出さないこと。

・良書を読みすぎることはない。

・良書と言われるものでも、本人のものではなく、他人が論評したものを読むべきではない。それは単なる雑書である。

・良書は我々を育て啓発してくれる。

・良書は続けて二度読むこと。

☆良書とは誰もが認める時空を超えた天才の書のことであり、その最良のものは、古代ギリ

シャ、ローマのものである。30分でも良いので読むとこと。

以上のことを踏まえ、以下のようなことを考えました。

(1)読書の前提として人生体験を基本とすること

大学時代、哲学によって啓発されたことで自分が目を覚ますことができた体験から、哲学の専門家となるために大学院まで行こうか悩みました。しかしながら、社会という荒波の中に身を置き、現実の中で学ぶことを基本とすべきだと思って、大学院に行くことは止めました。頭でっかちになることがわかっていたからです。知識、読書とは、体感したことを概念化し、体験知性とするための道具であると確信していました。自分の哲学として、「感じることの結果が考えることである」という理が原理・原則であり、人間の摂理だというのがありました。読むために読むこと。そして、知識を得るために知識を得ることは、人生にとって意味をなさないし、それを学生に教えても言霊とはならない。師となるのであれば、人の心に響くものを与え、人生の糧となるようなことを教えられなければ存在意義はないと思っていました。それは人生体験が基本になければなりません。自らの人生から学ぶ学問ほど貴重なものはないとその時にはわかっていました。なので、ショーペンハウエルが言っていることはとても良くわかります。

(2)なぜ自分も多読はしないのか

私も多読はしません。理由は、人生体験よりも頭が先行することは、本来の人間の姿ではないと思うからです。感じることの結果として考える。そして、考えることによって感じたことを概念化し、顕在化させることにより体験知性として、血肉化される。その積み重ねが、人間を大きく成長させる。魂を鍛えることにつながる。幸福感を醸成していくことになるのだと思います。生きた知性として、体得されていくのだと思います。

(3)良書との対話で人生の困難を突破

人生の中で、失敗、挫折、迷い、怒り、悲しみはつきものです。しかし、人間はその時、成長するための重要な局面を得ます。その時に、自らが求める答えを探求し、自らと、他人と対話を重ねます。そして、それでも答えが見つからない場合、読書によって答えを探そうとします。著者との対話を試みます。著者の中でも古典の中に生きている人たちはやはり凄い能力をもっている人たちが数多く存在する気がします。そして、それらのプロセスを経て私たちは生きる智慧を得るのだと思います。私にとって、最初にそれを実感したのは、大学時代に出会ったドイツの哲学者カントでした。

(4)新刊書について思うこと

私は新刊書は読まないわけではありませんが、やはり、古典重視という考えです。新刊書が全て、悪いとは思いません。しかしながら、これらの本が何世紀にも渡って人々から良書であるとして太鼓判をおされるような一定の普遍性があるかと言われればクエッションマークです。

新刊書に飛びつくのは、大方、手っ取り早く、簡単に、現実の問題をクリアしたい。流行にのっておきたいという物質主義的な欲求からくるものだと思います。最近、早期リタイアをするための書物、金持ちになるための書物、引き寄せの法則などの類の書物が目に付きます。おそらくそれらの書物を求める人々の根底にある共通項は「幸福になりたい」というものだと思います。しかし、すべてお金を得たい、成功したいという「未来の幸せ」に価値をおくものではないでしょうか。逆にいえば、今はあまり幸せではないと感じる人々が多いことの裏返しかもしれません。

私もそれらの類の書物も一応は読んでみましたし、得る部分もありました。しかしながら、正直、私が目指している「今を生き、今を幸せに感じる」という答えを導き出す絶対的書物にはなりえませんでした。また、それらの書物は正直、浅い。すぐに忘れてしまうし、根本的ではありません。

(5)良書の解説書について

また、天才の書物、良書といわれる書物を解説したものもたくさん出回っています。解説書、マンガなど。最近ではYouTubeで解説したものも多く存在しています。しかしながら、それらの読書は、ショーペンハウエルが「雑書にすぎない。」とっている通りです。本人が述べている言霊を感じることができません。深く味わい、掘り下げ、対話することができません。

例えるならば、Aさんと対話をしたいのに、Aさんを詳しく知っているBさんと話して、Aさんと対話したことなるのでしょうか?また、BなのにAと称してる人との対話で心に響くような言霊に出会うことがあるでしょうか?言葉はその人間の背景を背負っています。本人が書いた本と解説書はそのような関係があると思います。解説書の類の本は、あくまで対話したいと思う著者が書いた書籍を読むための補助として活用すべきです。

(6)良書を読むことは天才と対話すること

古典で時空を超えて良書として語り継がれているものはやはり、とても深さを感じます。そこには人間の根源を解き明かしている普遍的な真理があるからだと思います。そこに私が求める答えがあるような気がしています。読書は、自らの関わり方によって、天才と言われた古人との対話を可能とします。良書との対話は自分の心を、魂を鍛え、人間としての成長を促す道具になりうるのです。

https://www.flat-management.jp/contact